長福橋

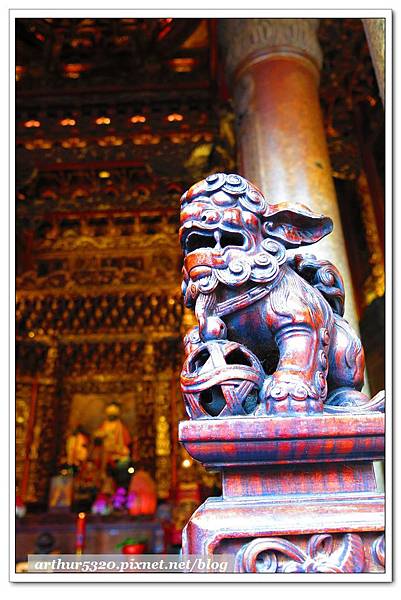

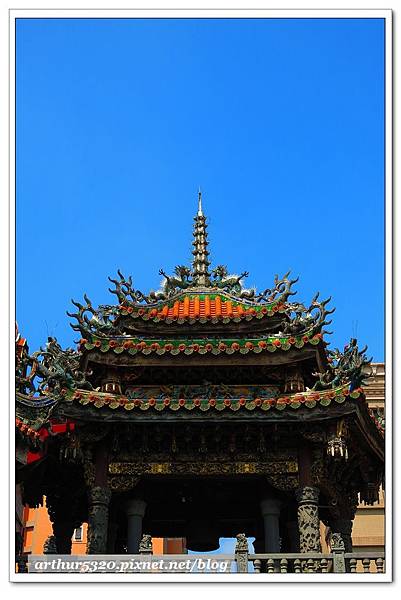

三峽清水祖師廟

三峽祖師廟的歷史悠久,在清朝時期即已籌建,最早可追溯到1767年,由七股不同姓氏的當地居民興工。分為劉姓、大雜姓、陳姓、林姓、中庄雜姓、李姓、王姓等;來自三峽、鶯歌、土城、大溪等地。在1813年廟內更開設私塾,由陳川負責教育當地孩童。1833年該廟因地震有部份毀損遂進行第一次重建,接著在1895年乙未戰爭爆發,日軍在三角湧失利,事後採掃蕩方式南下挺進,該廟遭到焚燬,在1899年進行第二次重建。

1945年二次大戰結束後,日本人離台,三峽祖師廟歸三峽鎮所有,由當時代理的三峽街長美術大師李梅樹接管。於是進行了第三次的重建計劃,從募款、設計、成立委員會、工程進行,費時費力,在1947年正式動工,由前殿開始進行全面的整修,還買了台灣神社的鳥居改作龍柱。1963年進行到中殿作樑;1975年鼓樓施工。

鐘樓

鼓樓

三角湧老街

拉蔥糖

老街一偶

明末清初,渡海來臺開墾的移民,坐著船沿淡水河,逐漸往上游大漢溪畔的三峽地區開墾,形成村落。人們為了取水及灌溉方便,大都住於水邊,所以三峽最早開發的地區是橫溪、三峽溪、大漢溪附近,後來因所住侷限才漸往山地發展。

三峽因山區範圍龐大,先民耕種之餘,上山伐木、採藤、燒炭,且三峽近山產大菁(可製作染料),又有清澈的三峽溪水,故由淡水河運進布匹,造就了染布業之發展,早年三峽老街的商店就以染布業為最多。後來有外國人發現三峽地區的山地很適合種茶,又有天然資源樟樹,於是人們開始種茶及製作樟腦,染布、茶、樟腦為三峽過去最大的物產。

清乾隆年間,安溪移民入墾者漸增,於是有「溪聚落」形成,三峽的第一條街「三角湧街」(即現今民權老街)也在此時初具雛型。

晚清的三角湧以熬樟腦、製茶及染布為主要產業,並以三角湧街為集散中心,利用河道縱橫的夙富水利,將貨品運送至全台各地,甚至外銷他國,在極盛時期往來船隻達六十艘之多,市街景象繁榮。

半邊井

舊時只有富人有錢能鑿井取水,因此富人將井鑿在靠近家中圍牆旁,一半位於圍牆內,給家人取用;另一半則位於圍牆外,讓路人或窮人能夠取水。也有鑿在兩家的中間共用的半邊井。

瓷珠式配線

彈珠檯

藍染展示

藍染藝品

留言列表

留言列表